[概要]

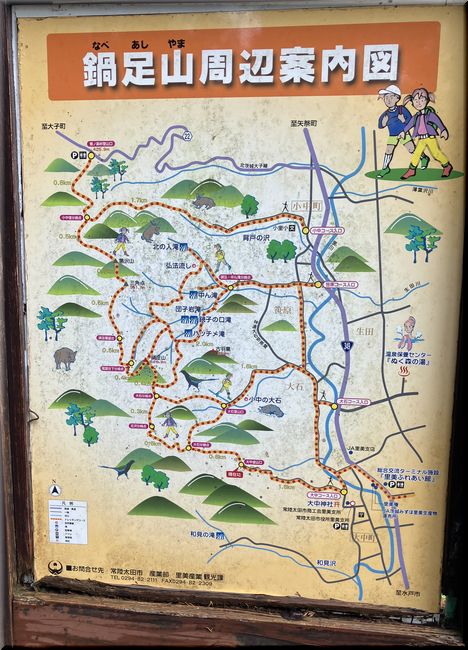

常陸太田市の里美地区を代表する鍋足山は、三つのピークがあり、その山容が三脚の鉄鍋の鼎の足に

似ていることから、鍋足山と名付けられたということです。

コースは低山ながら山頂から360度の大展望があり、晴天の日には西方・北西方向にかけて日光連山・那須連山等、南西方向には筑波山、南東方向には高鈴山が

見えます。麓から山頂をかすかに見ることはできます。

今年は夏が長く、秋が短かったので紅葉はどうか? と心配したが山頂付近からは紅葉した周りの山々を眺めることが出来た。

[メンバー] :ハイキング同好会員11名

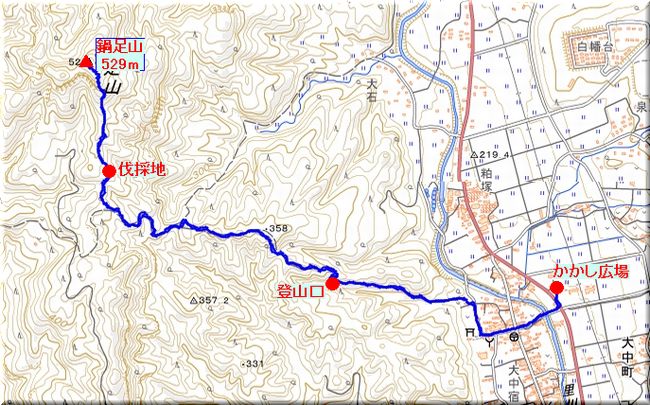

[山域&山名]:奥久慈(茨城、常陸太田市)、鍋足山(529m)(登山口との標高差:329m、延べ距離:6.3km)

[天候 ] :曇りのち晴

[行程 ] :里美ふれあい広場(200m) 9:00 - 登山口 9:30 - 鍋足山(10:30〜10:40) - 伐採地(昼食)

(11:00〜11:40) - 下山 12:50