[概要]

奥久慈男体山はこの地方で人気第一の山である。最近県北ロングトレイルのコースが設定され、

この山もその一部になっていることから更に登山者が増えている。八起会ハイキングとして過去3回登ったが

今回は初めて新緑の時季に登ってみた。

標高は654mとそんなに高くはないが、山の景観と、この山域では一番標高が高く頂上からの眺望の素晴らしさは里山の域を越えた

地元が誇る第1級の山である。

春の花を愛で、萌黄色から新緑に替わる壮大な山並を眺めての春の一日でした。

[メンバー] :ハイキング同好会会員10名

[山域&山名]:奥久慈(茨城)

:男体山(654m)

[天候 ] :晴れ

男体山

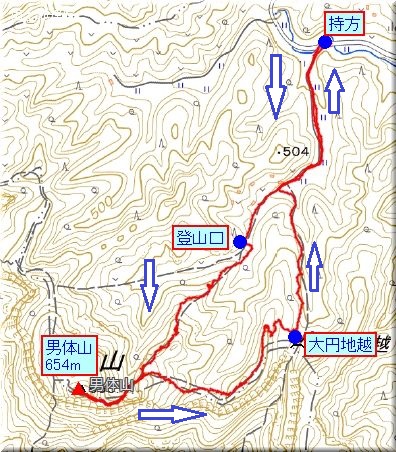

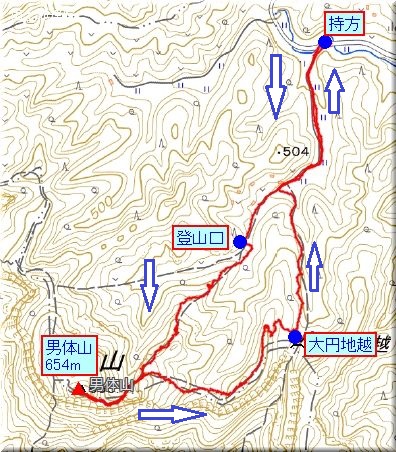

[行程] :持方 9:25 - 男体山 (10:35 - 10:50) - 大円地越(11:40 - 12:40) - 持方 13:05

道の駅(さとみ)に一旦集合し、国道461号を通って狭い道を持方集落まで移動した。

9:25 持方駐車場

”駐車場に到着して出発準備”

この地は「にほんの里100選」の一つに選ばれて、平家の落人集落と云われる静かな地である。

”にほんの里100選の碑とこの近辺の案内図が建っている。”

ここの駐車場から男体山の方角は真南に位置している。

直線距離はわずか2km弱と短い。

”のどかな林道を暫く歩いていく。”

”土手に生えている山菜?を眺めながら行く。”

”林道わきに二輪草の花が咲いていた。”

”ポツンと一軒家があり何とも言えない、のどかな田舎風景が広がる。 ”

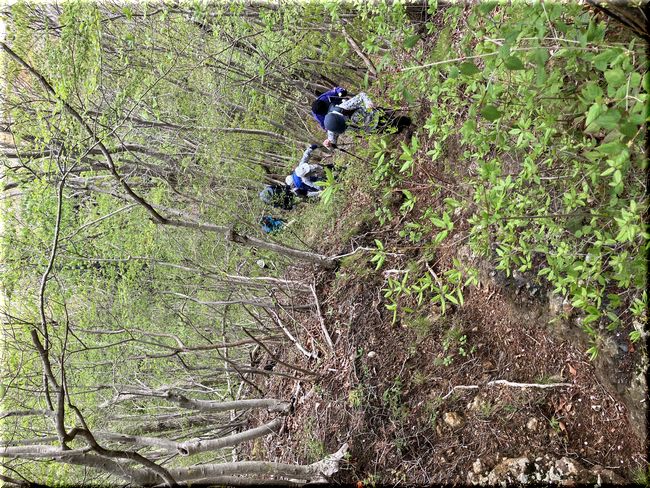

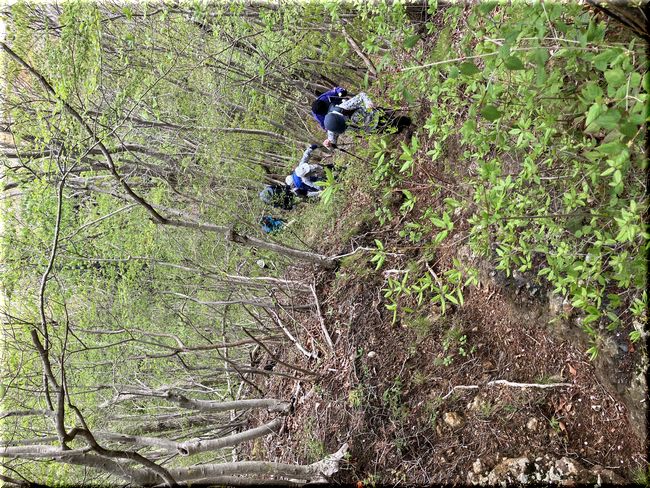

林道を数百m進んだところが男体山の登山口になっており、小沢を越えるといきなりの急登が始まる。

”いきなりの急登を足許を見つめながら一歩一歩登っていく。”

”途中で何回か水分補給休憩をとる。”

”再び急登を頑張って登る。

足許はしっかりしているが勾配はかなりきつい。”

BR>

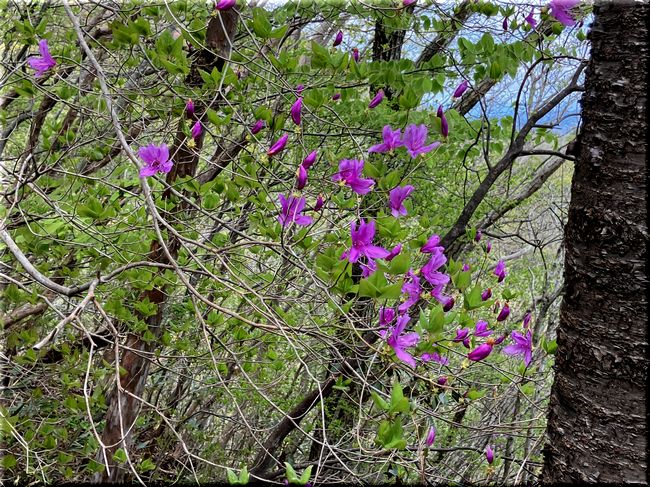

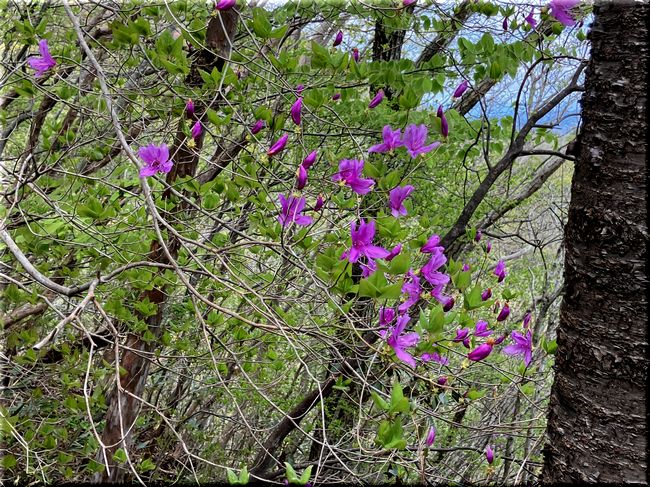

”登山道脇に早くも紫ヤシオが咲き始めている。”

やがてなだらかになり大円地越からの登山道と合流する。

”尾根に到着して何回目かの休憩”

ここからはヤセ尾根の稜線で両脇がスパッと落ちているので慎重に一歩一歩前進していく。

”稜線から左側の景色が目に飛び込んでくる。

見下ろせば、山肌の新緑と植林の濃い緑のコントラストが素晴らしい。”

少さなアップダウンを繰り返しながら男体山の最後の登りに向かう。

”おなじみの634mの地に立つ標識。

ここがスカイツリーと同じ高さであるこを体感。”

”頂上直下の急な坂を登る。”

やがて急な登りが終わるとそこが男体山の頂上であった。

10:35 男体山

”男体山頂上の看板”

”三角点の直ぐ先のピークに建つ男体山神社”

”南から北方向にかけて、遮るもののない大展望が広がる。

遠方は少し霞んでいるが、この時季ならではの山肌が美しい。”

”大円地方面を見下ろす。”

”南から西方向全景のパノラマ写真。右は以前登った長福山”

”足場の悪い男体山神社前で全員写真”

”足場の悪い男体山神社前で全員写真”

景色を堪能した後は大円地越方向に降りる。

”下りながら、右側の景色を楽しむ。”

”途中にこの山域の特徴を表す場所を通過。

人を寄せ付けない100mくらいの垂直の壁が立っている。”

”長い下りをゆっくり降りる。”

”大円地越へ降りる手前はなだらかな稜線になっている。”

”稜線脇に白い五葉つつじが咲いていた。”

”大円地越へ降りるところに このコース唯一のロープ場があった。

高度感のある岩壁を軽々と降りる。”

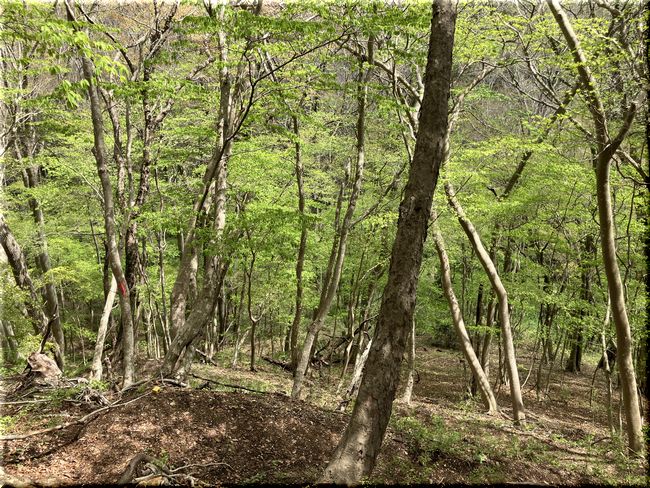

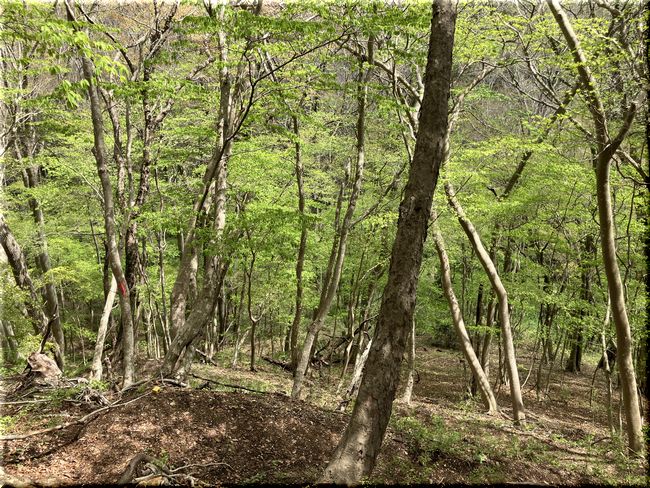

”大円地越付近の見事な巨木の林”

”やまぶきの花に迎えられて下る。”

”ここにも二輪草の花が少し咲いている。”

11:40 大円地越

稜線の鞍部にある大円地越は今までの狭い稜線とは全く異なり、平らで静かな昼食地として最適な場所だ。

”広々とした鞍部でノンビリと昼食。”

約1時間、のんびりと休憩したのち、持方集落に向けて下山する。下山路は山裾をトラバースするように作られていて、登りに比べて

はるかに楽ちんな道でした。

”終点の持方の駐車場へ降りた。”

13:05 持方(駐車場)

新緑の山肌を眺めながらの春の登山は終了しました。

男体山のGPSログ

”「GPS計測 累積標高差(330m) 延べ距離(4.5km)」”